専門的な言葉や抽象的な表現を避けて

受け取る側に伝わるように準備中↓↓↓

ご参加お待ちしています。もちろんアーカイブ有です

夏休み真っ盛り 両親の里帰りや旅先で自然に触れる機会が多い子どもたち

自身も小学校の時は標本や星の観察で望遠鏡を覗いていた

さてそうした中で残念な結果を目にした

理科離れ中学生で顕著

学力テスト25年度の結果発表があった

小学生までは理科が好きでも中学生になると嫌いになる

抽象的な学習内容が影響し

化学反応式や熱量などの目に見えないことへの苦手意識が要因だそうだ

確かに小学校では生物の観察やシンプルな実験など

楽しみながら学べる内容が多い

しかし中学校になるとエネルギーや物質といった

抽象的な概念が途端に多くなる

自分は中学校で理科を教えていた

大学での専攻は物理だというと凄いですねぇ

と感心されるが実は僕は理科が苦手だ

本当は歴史が好きなのだが偏差値が高く受験を諦めた口である

中学校現場で心掛けたのは実験をなるべくやること

苦手なカエルの解剖も担当した全クラス実施した

その方が生徒もおとなしいのと(笑)

見たことやったことは記憶に残るからだ

抽象的な内容が多いからこそ具体的にイメージできる実験は大事にした

そして日頃の生活に関連づけることも試みた

例えば天気図の授業…

天気図を読めるようになると

明日のデートは天気図を見ると傘を持ってくると良いよ

そんなたわいものない会話でモテるだろ

なんて意味不明のギャグまで 😉

お陰でいまだに教え子からは自身の理科の授業が一番面白かった

と言ってもらえる

伝えるというのは伝わることを念頭に置かなくてはならない

そのためにはストーリーが大事だ

いわゆる序破急や起承転結というやつだ

加えてそこで表現される情報が分かりやすくないといけない

情報保障のメディア・ユニバーサルデザイン(MUD)

➡ 色弱者にも伝わる色づかい

➡ 高齢者にも分かりやすい文字の使い方

➡ 外国人にも伝わるピクト

そうした配慮をして初めて伝わる努力が報われる

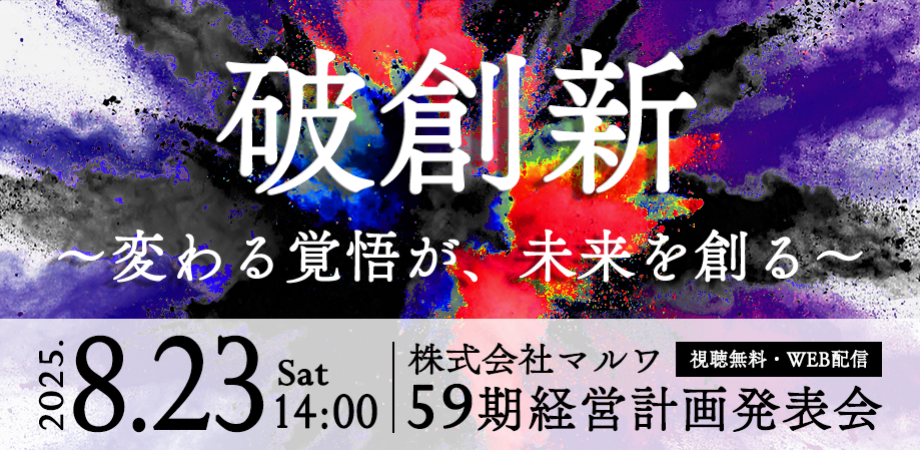

さて伝わる努力を会社上げてただいま準備中なのが

会社の取り組みを発信する経営計画の発表会

を心がけて制作中だ

社員のほぼ全員が下記の視覚を取得↓↓↓

だから自社の発信が伝わらなくてはシャレにならない

お客様に伝わる情報発信のお手伝いが我々の使命だから

コメント